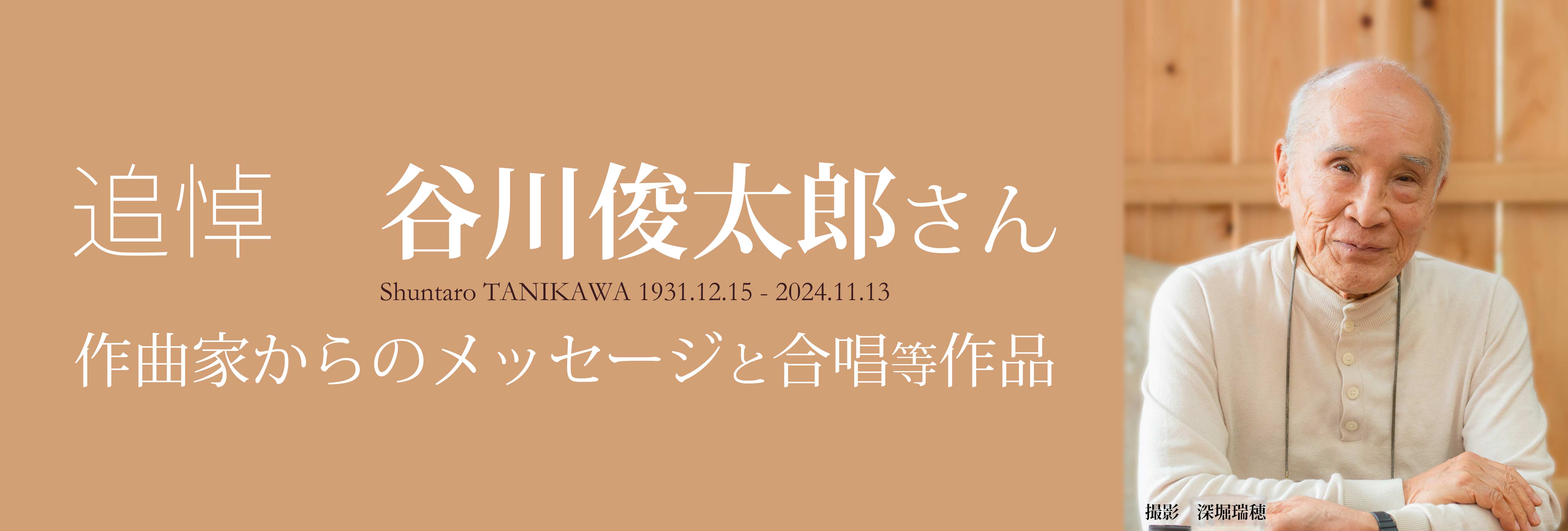

11月13日、谷川俊太郎さんが天国に旅立たれました。カワイ出版一同、心からご冥福をお祈りいたします。

「詩は音楽に憧れている」「詩はなくてもいきていけるけれども音楽はなくちゃ生きていけない」など谷川さんは詩と音楽の繋がりをとても意識されていました。

そして、多くの詩に曲が付けられ歌われていることをとても喜んでいた、とも言われています。谷川さんの詩を合唱曲の歌詞として初めて接した、という方も少なくはないでしょう。

谷川さんの多くの歌が私たちの心に生き続けています。また、これからも天国の谷川さんが喜んで下さるような沢山の歌が生まれるでしょう。

カワイ出版は谷川さんの業績に敬意を示すと共に、多くの皆さんに音楽を通して谷川さんの意志をお伝えしていくことが一つの使命と考えています。

その一つとして、谷川さんが最晩年に発表した「感謝」という詩をテキストとした合唱作品を松下耕さんに委嘱しました。

谷川さんからの「感謝」、松下さんからの谷川さんへの「感謝」、そして皆さんの谷川さんへの「感謝」をこの作品を演奏することで繋いで行きましょう。

また「鉄腕アトム」を田中達也さんに混声三部合唱で新しく編曲して頂きました。男声の少ない合唱団でも歌って頂ける編曲ですので、多くの方に歌って頂ければ幸いです。

2025/02/06

コメント追加 池辺晋一郎さん・大熊崇子さん・北川昇さん・瑞慶覧尚子さん・前田佳世子さん・松本望さん・名田綾子さん

2025/02/05

新刊追加 松下 耕:「感謝」・田中達也:「鉄腕アトム」

2025/01/15

コメント追加 石黒晶さん・高島みどりさん・山内雅弘さん

2025/01/08

コメント追加 大竹くみさん・伴剛一さん・吉岡弘行さん

2024/12/24

サイトオープン

新刊企画『詩人・谷川俊太郎「感謝」を込めて…』 好評発売中

◉混声合唱とピアノのための《感謝》 詳細

谷川俊太郎 作詩/松下耕 作曲

谷川俊太郎詩作に共感し、多く作曲してきた松下耕。

カワイ出版では松下氏に、谷川氏が亡くなった後に朝日新聞で掲載された詩『感謝』への作曲を委嘱しました。

松下氏は、谷川氏の詩や人柄をリスペクトしたコンサートや座談会を数多く企画されました。(そして、これからも作ってくださることでしょう!)

そんな松下耕が谷川俊太郎への深い愛を込めた合唱作品『感謝』が広く歌われますように。

◉混声3部合唱ピース《鉄腕アトム》 詳細

谷川俊太郎 作詞/高井達雄 作曲/田中達也 編曲

谷川俊太郎がアニメソングや歌謡曲のために書いた詞も少なくない。

その中で誰もが知る代表曲『鉄腕アトム』を編曲の名手・田中達也が合唱アレンジ!

発表から50年以上経った今もみんなに愛され、そして、次の世代にも歌い継がれるよう「そらをこえて ラララ♪」と朗らかに歌いたい名曲!

「げんきにでてこい」の思い出

「音のゆうびん」に連載のお話を頂き、父の書庫から彼のいろいろな詩集を引っ張り出して、「おっあったあった、これいける!」と”発見”するのが好きでした。歌になるために書かれた詩でないのですが、なにかその私が見つけた詩が「歌にしてよ」と言ってるような気がして。妄想かな(汗)

けれど「虫がどうしてもさわれない女の子の詩」ない?と父にきいた時、「う~ん、ないと思う」と言われて「書いてくれない」と言うと「自分で書いてみれば」と返ってきました。仕方なしに作詞をしてみたのですが、父ならもっと上手くかけたのになあ、と思いましたが、また「いいんじゃない」と返ってきてしまい、もう一曲「ピアノが大好きなんだけど、毎日他のことでも忙しい男の子」の曲の作詞も私がしました。

その2曲、曲集での表記が、谷川賢作 詩、となっていて、なんとも居心地がわるいです。

父はいつも「音楽っていいよなあ。詩より音楽が好き」と言っていました。それをきいて、「誰よりも軽やかに楽しく驚きのある詩を書くくせに、そんなこと言ってずるいなあ」と私は思っていました。これからも父の詩に作曲していきたいです。

谷川賢作

俊太郎と賢作が贈るハッピーソングブック《げんきにでてこい》

谷川俊太郎さんの詩は、私にとって、日常に埋もれてしまいそうな美しさや真実を鮮やかに照らし出してくれるものでした。それは時に鋭く、生きることの根源を問いかける力強さを持ち、しかしほとんどの瞬間には柔らかく、深い癒やしを与えてくださりました。その言葉がこれからも私たちの中で生き続けることに、心から感謝しております。

「言葉そのものにエネルギーがあるから」と語られ、力まずにスムーズに読まれる朗読の姿は特に鮮明に心に刻まれています。谷川俊太郎さんのご逝去を心より悼みます。

相澤直人

混声合唱アルバム《歌われて》

《相澤直人ア・カペラ作品選集 混声篇》から「僕と神様」

混声合唱アルバム《天使、まだ手探りしている》

混声合唱とピアノのための《天使、まだ手探りしている》

谷川俊太郎の詩による三つの混声合唱曲《音楽のように》

《相澤直人ア・カペラ作品選集 女声篇》から「歌われて」

女声合唱曲《天使、まだ手探りしている》

女声合唱のための《きいている・音楽のように》

男声合唱曲《天使、まだ手探りしている》

空を見てますか 第1402回

(「うたごえ新聞」より転載)

谷川俊太郎さん

2024年もまもなく終わるが、振り返れば訃報に驚くことの多い年だった。大切な人が何人もいなくなった。僕にとって極めて重要な、同時代を生きる詩人が二人も逝ってしまった。偲ぶ文を、また書かなければならない。

8月に亡くなられた新川和江さんについては、1390回に書いた。そして、11月13日に亡くなられたのは、谷川俊太郎さん。

その詩に作曲したから大切な人、ということではないのだが、新川さん同様、谷川さんの詩にも僕はずいぶん作曲してきた。この二人の大詩人の「うた」という同名の詩に、歌曲を書いている。「はじめての子を持ったとき 女のくちびるから ひとりでに洩れだす歌は この世でいちばん優しい歌だ」という新川さんの「うた」。「母さんのおなかの中で羊水にただよいながら ぼく もう歌っていた」という谷川さんの「うた」。ともに示唆に満ちた深い詩だが、対照的である。

谷川さんの詩で「平和」という合唱曲を書いたのは1997年(音楽センター刊)。この詩に、僕は衝撃を受けた。「平和 それは空気のようにあたりまえなものだ それを願う必要はない ただそれを呼吸していればいい」と谷川さんは言う。僕らは精いっぱいの心と力をを込めて平和を歌うが、それを特別な機会の特別な声にしてしまっていいのか。「平和 それは旗ではなく 汚れた下着 平和 それは絵ではなく 古い額縁」──そう、根を詰め、緊迫感に満ちた平和を手に入れたとして、それは真の平和か。ご飯を食べたり眠ったり、しゃべったり歩いたり……そういった日常のなかに自然にあってこそ、本当の平和なのではないか。拙作「悪魔の飽食」を歌いつづける全国の仲間に僕は、いつかこの歌が要らなくなる時代になってほしい、としばしば語るのだが、この思いと共通する心を、谷川さんの「平和」から僕は感じとった。

谷川さんの詩で僕は、女声合唱曲「うぇーべるん」(97年・全音刊)、混声合唱組曲「魂のいちばんおいしいところ」(2011年・全音刊)、混声合唱曲「煉瓦頌」(12年・ 全音刊)と書いてきて、今年も女声合唱組曲「いろはにほへとちりぬるを」(カワイ刊)を作曲した。そのたびに連絡を差し上げ、詩の使用許可をいただいてきたが、今年の対応は事務所のKさんだったので、ご本人の状況を少し案じていたところだった。9月にご子息の賢作さんと会う機会があり、弱ってきていて車椅子、と聞き、心配が増していた。

20年くらい前、愛知県半田市の音楽イヴェントで、谷川さんの自作詩朗読に即興ピアノで音楽をつけたことがある。「現代詩手帖」誌(思潮社・16年3月号)で対談したことも。この時は、谷川さんのお宅へうかがい、楽しいひとときを過ごした。

作曲家にとって詩人は極めて重要な存在だが、とりわけ貴重なものをたくさんくださったのが谷川さんだ。その詩を、僕はこれからも読みつづける。安らかにお眠りください。

池辺晋一郎

谷川俊太郎先生の御作品に作曲させていただいた曲が、私も数作ございます。

日本人が日本人であるために不可欠な日本語によって、ことばを紡ぎ続けてこられた、晩年のお姿は唯一、孤高であると感じておりました。時に自分が何語で書いているのかわからなくなる作曲家の私にとって、創作者としてはるか仰ぎ見る方でした。

直接のお声、お言葉に接した思い出を記します。

十数年前に、当時私が勤めていた大学でご講演下さいました。ご自作の朗読とお話、しなやかな詩と対照的な折目正しいお話しぶり。あの大家が、こんな行き届いた講演をなさるのか、と感じ入った記憶がございます。

カワイ出版社から刊行された《わらべうたのカタログ》のためにお願いした作曲許可の文書には、直筆のご返事を賜りました。少しだけ返信の遅れた詫びと作曲のお許しの数行から、軽妙で優しそうなお人柄が想われて、感謝と温かな思いがわいてまいりました。

『わらべうた』のほかにも、「これが私の優しさです」「願い」(奏楽堂日本歌曲作曲コンクール)、「あのひとが来て」(東京混声合唱団委嘱)と、これまで私の活動の節目で、先生の御作品に作曲させていただきました。

大きな感謝とともに、谷川俊太郎先生のご冥福を、衷心よりお祈りいたします。

石黒 晶

谷川俊太郎先生がお書きになった詩に私が初めて作曲したのは、2006年頃のことです。書店で、当時出版されたばかりの詩集、『すこやかに おだやかに しなやかに』を手に取り、その言葉の力に強く心を揺さぶられたのが動機となりました。

詩集の出版社を通して谷川先生に作曲許諾のお手紙を差し上げたところ、しばらくして見知らぬ電話番号からの着信がありました。受話器から聞こえてきたのは、なんと谷川先生ご自身のお声でした。子どもの頃から親しんできた詩の作者である先生のナマのお声に感激してしまいました。それで完成したのが、「女声/混声合唱とピアノのための『こころの色』」という合唱曲です。この作品がきっかけとなり、カワイ出版とのご縁もできました。

その後、新しく詩集が出るたびに買い求め、詩に作曲することが続きました。

子どもの一生を詩と写真で綴った詩集『子どもたちの遺言』から「女声/混声合唱のための『ありがとう』」を、曲になることを前提に書かれた詩を集めた詩集『歌の本』から「混声/男声/女声合唱とピアノのための『ひとつの歌にも』」などが、その成果です。

谷川先生にお会いしたのは一度だけです。こちらは相当緊張していたのですが、先生は気さくに話しかけてくださいました。訃報を聞いたときも、来年一月に「Pray From Kobe」で初演される予定の、谷川先生の詩による曲を作曲中でした。

振り返ると、私の音楽活動は谷川先生の作品に大きな影響を受けてきました。それは曲作りにとどまらず、私の人間を見つめる目や生き方そのものに、示唆と力を下さるものでした。これからも先生の作品を大切にして、作曲・演奏していきます。

その音楽が天国まで届きますように。

石若雅弥

混声合唱とピアノのための《こころの色》

混声合唱とピアノのための《ひとつの歌にも》

混声合唱のための《ありがとう》

無伴奏混声合唱曲集《風のマーチ》

混声合唱曲集《希望よりも遠く》

女声合唱とピアノのための《こころの色》

女声合唱のための《ありがとう》

女声合唱とピアノのための《ひとつの歌にも》

女声合唱曲集《希望よりも遠く》

男声合唱とピアノのための《ひとつの歌にも》

歌曲集《すてきなひとりぼっち》から「すてきなひとりぼっち」「風のマーチ」

谷川俊太郎さんと一度お話をしたことがあります。付曲の許諾と詩の省略のお願いのため緊張しながらご自宅にお電話をするとご本人が直接出られ、やさしいお声で気さくにご回答くださり、許可をいただくことが出来ました。

谷川俊太郎さんを一度 山手線でお見かけしたことがあります。扉の横にもたれかかり、リラックスした感じで車窓からじっと外の景色を眺めていらっしゃったお姿が今でも鮮明に思い出されます。

谷川さんの詩は、誰もが聞いてすぐに分かるものばかりです(それが 私が曲のテキストにさせていただいている理由の一つです)。そのための考え抜かれた言葉をこれからも大切に使わせていただきたいと思います。

谷川さんの新しい作品に出合えないのは寂しいですが、谷川さんの言葉の力のお陰で音楽が生み出せたことを心より感謝いたします。 本当にありがとうございました。

大熊崇子

谷川俊太郎さんへ

曲を書く機会を頂戴し、詩を探す時、

強く共感できるものを選ぶことになると思うのですが、

共感のあとに響き渡る自由な余韻の広がりを許されるような「詩」でないと、私は責任をもって音にすることができません。

車のハンドルの「あそび」のように、

車は動かないけれど、ハンドルは動かせる「ゆとり」。

それが車の安全性を高めているわけですが、私は谷川俊太郎さんの詩に、意味のあるその「あそび」の魅力をいつも感じています。

母語の日本語で谷川さんの詩を読むことができて、

本当に良かったと思っています。

直接お話することは叶わなかったけれど、楽譜をお送りした御礼に頂いた直筆のハガキは、大切な宝物です。

ありがとうございました。

大竹くみ

女声合唱とピアノのための《星の組曲》

混声合唱とピアノのための《言葉》

女声合唱とピアノのための《色の息遣い》

混声合唱とピアノのための《なんにもない》

最初に触れたのは「スイミー」か、「ピーナッツ」か、それとも「鉄腕アトム」か…。私たちが幼い頃、どこかで必ず谷川俊太郎さんの作品を読んだり歌ったりしています。

谷川さんの言葉は押し付けがましくなく、それでいて確かな存在感があります。作曲するときも、ただ詩集を読んでいるときも、まるで傍に寄り添ってくださっているような気持ちになることがありました。学生の頃と現在とでは読んだ際の印象も少し変化があり、同じ作品を読んでも違った印象を受けることがあります。《シャガールと木の葉》作曲以降はしばらく空いていましたが、最近作曲した小品数曲はどれも優しい気持ちで楽しく書くことができました。

新しい作品がもう生まれないことは寂しい限りですが、残された作品を大切に次代へ受け継いでいきたいと思います。どうか安からにお休みください。

北川 昇

無伴奏混声合唱のための《シャガールと木の葉》

無伴奏混声合唱曲《明日(あす)》

女声合唱曲集《音楽の前の……》(2025年3月刊予定)

無伴奏男声合唱のための《シャガールと木の葉》

谷川俊太郎さんの詩は、宇宙の理を、戦うことの虚しさを、

そして慈しむことの美しさをおしえてくださいました。と同時に

人生を楽しむことに長けていた谷川さんを、そのお姿に伺うことができます。

高校生の頃に師匠に連れられて行った詩の朗読会。

谷川さんの朗読は“音楽”そのものでした。

ウイットに富んだおしゃべりと、詩人の肉声で語られるライブ感に圧倒され、その日は眠れなくなるくらいの高揚感に包まれていました。

また1998年にNHKで放送された「詩のボクシング」では、10ラウンドにおよぶ詩の応酬で対戦相手(たしかこの時はねじめ正一氏だったかと…)を破り、チャンピオンになられた姿は圧巻でした。まるでアスリートのようないで立ちに、詩もスポーツになり得るのだと驚きました。

ジャンルを問わず多くの方々との対談や、実験的なコラボレーションの数々。

近年においては覚和歌子さんとのライブ対詩も興味深いお仕事でした。

好奇心旺盛で屈託のない笑顔を拝見していると「生きるって楽しそう!」と思わずにはいられなくなります。

同じ時代を生きることができて幸せでした。

谷川さん、ありがとうございました。

瑞慶覧尚子

谷川俊太郎氏の膨大な詩作には、多くの示唆とインスピレーションを与えていただきました。私の合唱作品の中でも100曲近くが谷川俊太郎詩に拠るものです。童声、女声、混声、無伴奏からピアノ、弦楽合奏、オーケストラとの共奏に至るまで、幅の広い表現形態が、谷川氏の言葉によって支えられました。その固有であって普遍的な容量を湛えた稀有な想念は、同時に限りない慈愛に満ちた眼差しを、我々に向けてくれていたと思います。

感謝と敬意を込めて、慎んでご冥福をお祈り致します。

鈴木輝昭

混声合唱とピアノのための《もうひとつのかお》

女声合唱とピアノのための組曲《女に 第1集》

女声合唱とピアノのための組曲《女に 第2集》

女声合唱とピアノのための《女に 第3組曲》

無伴奏童声(女声)合唱のための《Five Songs of Nonsense》

無伴奏童声(女声)合唱のための《Seven Songs of Nonsense》

無伴奏同声合唱のための《旅二景》

心の奥底で揺れ惑う迷いや不安を見逃さず、万物万事の本質の<ど真ん中>を厳しい眼で見極めながら、しかし、やさしくわかりやすい言葉で私たちに、人類への愛といたわりの心、そして夢を抱いて歩み続けること大切さを伝えてくださり、勇気と深い感動をいただいて参りました。先生の詩に作曲できましたことを幸せに思い、これからも大切に読ませていただきます。たくさんの素晴らしいお作品を、有難うございました。

髙嶋みどり

あらゆるものにポジティブとネガティブがあること、とりわけそれが人の生きることに対しても投影され「生きざま」になるのだ、ということを谷川さんの詩から教えてもらったように思います。私の母校に縁がある「合唱」という詩に作曲できたことは、作曲に至るまでの経緯も含めていまでも印象深いです。ありがとうございました。

田中達也

無伴奏混声合唱組曲《ミライノコドモ》

混声合唱とピアノのための《声が世界を抱きしめます》

混声三部合唱とピアノのための《五つのソネット》

谷川さんの詩に頼って、いったい何曲の歌曲や合唱曲を作曲しただろう

いつ読んでも新鮮で、常に「現在」である言葉

谷川さんのどんな作品にも

過去と未来を繋ぐ現在に生きている/生かされているという実感があり

作品だけでなく谷川さんの存在そのものが

そのことを教えてくれていた

作品は残っても生きている谷川さんがいない

それはやはり寂しい

寺嶋陸也

混声合唱とピアノのための《春に・未来へ》

女声合唱曲《未来へ》

女声合唱とピアノのために《やわらかいいのち》

女声(児童)合唱とピアノのための《ひとつのほし》

女声合唱とピアノのための《花三題・春に》

谷川俊太郎の詩による4つのモテット《聞こえるか》

谷川俊太郎の詩による五つの歌曲《沈黙の名》

歌曲集《星の組曲》

谷川俊太郎さんに寄せて

「トランペットオブリガート付きのバリトンの歌曲を作りたいのですが、俊太郎さんの詩集『日本語のカタログ』の冒頭詩「日本語のカタログ」から抜粋をして使用させていただいても良いですか?」と、ある時お尋ねをしました。

俊太郎さん?...ずいぶん馴れ馴れしい呼び名じゃない?と思われた方もいるかも知れませんね。谷川俊太郎さんと私は、妻やその友人と一緒に「気流法」という身体技法を学んでいる仲間だったので、普段から親しくさせていただいていて普通にこう呼んでいました。

詩に歌をつけるお願いは、そのお稽古後の食事会の折りに、ほろ酔い気分の中で切り出したと記憶しています。俊太郎さんはニコニコしながらすぐさま「分かりました。どうぞ。」とおっしゃられ、一度下を向いてしばらく何かを考えられてからもう一度顔を上げ、相変わらずニコニコしたまま私を見て「何か問題が起きたら連絡下さい。」と続けました(笑)。その詩は全体が他者の著作物、新聞記事、聖書、普段私たちには縁のない専門的な機械(?)の詳細な取扱説明書、広告、雑誌、批評文、プライベートな手紙(いったい、大丈夫なのか?)...その他からの引用だけでできていたのですから、それに歌を付けること自体、問題含みなわけです。

谷川さんは詩の最後に

*著作者より引用の許諾を得ていないことを、お詫びします。

とも書いておられます。私の作品はなんとこの文章を歌うことから始まります。言われなければ谷川俊太郎の言葉だと誰もわからないわけです(笑)。その他の引用も「聖書」を引用した「谷川俊太郎」なのだとは誰も気づきません。

「俊太郎さんの詩集はどれも素晴らしいですが、私は特に『日本語のカタログ』がとても興味深く代表作と言っていいと思います。それに、実物大の俊太郎さんの足拓(あしたく)とかあるじゃないですか。あれがまた素晴らしいと思いました。あと漫画とか写真だとかも...。」と申し上げたら、「僕も結構気に入っているんだけど、あんまり人気ないのよね~」とおっしゃっていました。これは重要なことなので記しておきます。

俊太郎さんは、死ぬのが楽しみとおっしゃっておられました。

今どういう気分でおられ、何をご覧になられ、どうされているのでしょう。

私も人生を卒業し、再会できる日を心待ちにすることにします。しかしその日がだいぶ先であることを祈って...。

中川俊郎

谷川俊太郎さんのこと

詩集『ことばあそびうた』と出会ったのが1975年。「ああ、これなら僕も合唱曲が書けそう!」閃いて、早速作曲したのが〈ことばあそびうたⅠ(カワイ出版)〉。音の「あそび」を書かせてもらった。引き続き、その〈Ⅱ(音楽之友社)〉を。80年には〈タラマイカ偽書残闕〉という不思議なテキストで混声合唱を作曲。その直後に〈ぼく〉という長編仮名詩にも作曲させていただいた。ごく最近では22年の〈こころって な~に?(カワイ出版)〉

谷川さんの詩は僕の中でとてもスムーズに音に変換される。その理由はうまく説明できないが、「言葉が簡潔でリズミック」、「表現が真っ直ぐに心に飛び込んでくる」、「漢語が少ない」・・・といったところでろうか。

日本語の様々な可能性を示して下さり、僕の目も開いていただいた。今後は僕の未知なる谷川作品に取り組んでいくことになるだろう。

長いことお疲れ様でした(「疲れてなんかいないよ」って声が聞こえてきそう)。心よりご冥福をお祈り申し上げます。合掌。

新実徳英

混声合唱曲集《空に、樹に・・・》から「生きる」

女声合唱組曲《ことばあそびうた》

女声合唱曲集《空に、樹に・・・〔増補版〕》から「生きる」

合唱ミュージカル《こころって な~に?》同声(女声)合唱とピアノのために

女声合唱とピアノのために《愛のうた 三題》から「食べる(詩:吉原幸子+谷川俊太郎)」

男声合唱曲集《空に、樹に・・・》から「生きる」

谷川俊太郎さんの詩は、時代の先を照らす存在だと思っていました。

その光を失った今、残された私たちは迷いながら歩むことになるでしょう。

谷川さん、ありがとうございました。

信長貴富

混声合唱とピアノのための《新しい歌[改訂版]》から「きみ歌えよ」

混声合唱組曲《いまぼくに》

混声合唱曲集《旅のかなたに》から「歌」

混声合唱とピアノ(四手)のための《ゴールドベルク讃歌》

混声合唱曲集《捧げる言葉》

合唱のための6つのソング《ワクワク》

混声合唱曲《言葉は》

混声合唱曲集《思い出リミックス》

二部合唱・混声四部合唱《はる》

混声合唱曲《ピアノをひくひと》

混声合唱曲《肩》

混声合唱曲《合唱》

混声合唱曲《合唱ーもうひとつのー》

混声合唱のための3つのソング《ねむりそびれたよる》から「ピカソ」

女声合唱とピアノのための《空の名前[改訂版]》から「かなしみ」

女声合唱曲集《うたを うたう とき[改訂版]》から「きみ歌えよ」

無伴奏女声合唱曲《木》

無伴奏女声合唱曲集《なみだうた》から「なみだうた」

女声合唱曲《言葉は》

女声合唱曲集《三つのメッセージ》

女声合唱曲《合唱》

女声合唱曲《合唱ーもうひとつのー》

女声合唱のための3つのソング《ねむりそびれたよる》から「ピカソ」

男声合唱とピアノのための《新しい歌[改訂版]》から「きみ歌えよ」

男声合唱とピアノのための《五つのモノローグ》

無伴奏男声合唱曲《木》

男声合唱曲《言葉は》

合唱ピース《年頭の誓い》

混声二部・同声二部《祈ってもいいだろうか》

《信長貴富歌曲集》から「窓のとなりに」

《信長貴富歌曲集2》から「きみ歌えよ」

谷川俊太郎さんのこと

「いのちの木を植える」の終曲「木を植える」を、由紀さおり・安田祥子のお二人に歌っていただく話がもちあがりました。わたしの生業はテレビ局勤務で、2010年、イオン環境財団が万里の長城の100万本植樹達成を記念する番組の制作に携わることになり、そのテーマソングとして北京の子供たちと一緒に大合唱しようという企画でした。

ただ、私の「木を植える」は誰でもすぐ歌えるような平易な曲ではありませんし、詩行の音節数もそろっていませんから不向きですよとお伝えしたのですが、それなら谷川さんに同じテーマで詩を書きなおしてもらいましょうと、由紀さんがずいぶん横着なことをおっしゃって。

谷川さんに叱られるんじゃないかしら。乱暴なお願いを持って、杉並のお住まいを訪うことになった私を、谷川さんはあたたかく迎えてくださって、不躾な注文も快く引き受けてくださいました。谷川さんとおしゃべりする時間は楽しく、じつに心地よくて、時の経つのを忘れました。

はやばやと翌日、「由紀さんたちは気にいってくれるかしら」と自筆の添え書きのある「木を植えて」という詩がFAXで届いたときの感激と興奮を、いまも忘れることができません。親しみやすいメロディをあらたに添えました。

(♪木を植えて)

書きなおす、という話でもうひとつ。

四日市南高校の校歌は、谷川俊太郎作詞、武満徹作曲。合唱ファンには垂涎のゴールデンコンビ。武満さんらしくない、軽快で溌剌とした曲調のすてきな校歌です。谷川さんは当初、いまから60年前、経済成長の象徴だったコンビナートの煙突から上がる炎を、若者の輝く未来に重ね、「炎をあげるスタックは/限りない未来を目指す」と書かれまました。

しかしその後、四日市公害で多くの人が苦しんだことを気に病まれ、詩句を書きなおしたいとみずからおっしゃって、「心にひめた問いかけは/限りない未来を目指す」と改められました。この校歌は、いまも毎朝、校内放送で流れています。

このエピソードをぜひテレビ番組に纏めたいと企画書も物し、谷川さんにエピソードを語っていただこうとお話ししていたのですが、かなわぬこととなってしまいました。

大詩人の謦咳に接することができた幸福を、いま、しみじみと思います。

谷川俊太郎先生、ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。

伴 剛一

女声合唱のための《ほんとのあなた ほんとの私》

混声合唱とピアノのための《いのちの木を植える》

女声合唱とピアノのための《いのちの木を植える》

女声(同声)合唱組曲《男の子のマーチ》

私が初めて谷川俊太郎先生の詩に出会ったのは、歌の伴奏、オペラの音楽スタッフ等の仕事をしていた私が,武満徹先生作曲「死んだ男の残したものは」の伴奏をした時でした。そっと心に入って来て、素晴らしい曲と相まって何の分析も解釈もいらず、そのまま自然に音楽を奏でられました。練習をしていても涙が止まりませんでした。このような詩に作曲出来る自分であったならばどんなに幸せだろうと思いました。その強い気持ちが人生も半ばになって作曲を再開した原動力になりました。その後先生の詩に作曲した作品は31曲になり(歌曲29曲とモノオペラ2曲)、今年の6月に初演される委嘱作品も4曲から成る組曲ですが、すべて谷川先生の詩です。いつも詩を読んだ瞬間に音楽が耳の中で鳴ります。感謝してもしきれません。先生の詩に恥じない曲が書けているか甚だ不安ですが、これからも作曲させていただきます。天国にいらっしゃる先生の心に響く曲が書けますように精進してまいります。合掌。

前田佳世子

俊太郎さんへ

「松下さんさ、いいよもう、いちいちお伺い立てなくても。僕の詩はなんでも使っていいから。あなたなら、何を使ってもらってもいいし、どんな言葉もあなたが替えても構わないから。自由に使っていいからね。」

いつだったか、あなたは僕にこう言ってくれたのでした。

「どんな言葉も替えていい、ってことは言い過ぎですよね」

と僕が笑うと

「いや本当だってば。『僕』という言葉を『あなた』に替えても構わないよ」

と、冗談めいて言ってくれたのでした。

僕は、いつも俊太郎さんの言葉の一つひとつを大切にしてきました。

俊太郎さんの言葉を省略しないように、最大限努めてきました。

しかし、逆に、言葉を付け足してしまったこともありました。大きな思い出として残っているのは、『やわらかいいのち』の最後の最後に、一行、僕の言葉を置かせてもらったこと。どうしても、この言葉を入れたかった。入れることで、僕の人生の重要な転機となり得る作品に仕上がったと思っているのですが、大詩人の作品に言葉を付け足すというわがままも、俊太郎さんは快く受け入れてくださったのです。

それだけではありません。俊太郎さんは、東京学芸大学の講座で、

「たとえば松下さんの《信じる》、それから今聴いた《やわらかいいのち》の五番目ですね。そういう自分の詩に音楽が付くことで、なんか自分が意図した以上の一種の魂のリアリティみたいなものに近づいてきた」

と言ってくれました*。嬉しかった。涙が出ました。

僕にとって、合唱曲のテキストは、単なるテキストではない。詩人の魂だと思っています。だから、曲は詩に寄り添うのです。詩の言葉で遊んでやろう、なんて、僕には思えない。だから、僕の魂からの言葉を足した作品に対して、俊太郎さんがこう言ってくれたことは、俊太郎さんの魂と僕の魂がひとつになったようで、嬉しかったのです。

僕は、大学の卒業試験(1985年)のために書いた『わらべうた』以来、ずっと俊太郎さんの言葉とともに生きてきました。あなたの言葉は、僕の生きる勇気であり、希望でした。もう、あなたのペンから、一つの言葉も作り出されないのだと思うと、不安と恐怖で叫び出したくなります。しかし同時に、あなたはどれほど多くの優しさと希望に満ちた言葉を私たちに与えてくださったのでしょう。これ以上の言葉のおねだりは我儘というものですね。

これからも僕は、俊太郎さんの『舞いおどる言葉たち』**とともに生きていきます。

天国で安らかにおやすみください。そして、これからも、どうぞよろしく。

松下 耕

*『声が世界を抱きしめます』中地雅之編著 東京学芸大学出版会 2018年

**谷川俊太郎、工藤直子の書き下ろしの詩による合唱組曲。2022年初演。同声合唱とピアノのための『舞いおどる言葉たち』松下 耕作曲 カワイ出版 2024年

混声合唱曲集《そのひとがうたうとき》

混声合唱とピアノのための《この星の上で》

混声合唱とピアノのための組曲《静かな雨の夜に》

混声合唱とピアノのための《やわらかいいのち》

混声合唱とピアノのための《信じる》

混声三部合唱《信じる》(ピース)

混声合唱とピアノのための《すこやかに おだやかに しなやかに》

混声合唱のための《あい》

混声合唱とピアノのための《おわりのない海》から「影と海」

混声合唱とピアノのための《ひとりひとりが出会うとき》

女声合唱曲集《そのひとがうたうとき》

女声合唱とピアノのための《この星の上で》

女声合唱とピアノのための組曲《静かな雨の夜に》

女声合唱とピアノのための《愛の詩集》

女声合唱とピアノのための《すこやかに おだやかに しなやかに》

女声合唱曲《信じる》(ピース)

谷川俊太郎の詩による子ども(女声)のための合唱曲集《生きる今日 夢見る明日(あした)》

同声合唱とピアノのための《舞いおどる言葉たち》から「ことばのはっぱ」「みち」

男声合唱曲集《そのひとがうたうとき》

男声合唱とピアノのための《この星の上で》

男声合唱とピアノのための組曲《静かな雨の夜に》

小学生の頃くらいから、国語の教科書で、様々な合唱曲で、色々なところで親しく接してきた谷川俊太郎さんの沢山の詩。

作曲家を志し、いざ自分で合唱曲を書いてみようと思い立った後も、最初は谷川先生の詩集ばかり読んで曲をつけていました。それくらい、私にとっては合唱で音楽を作るときに一番自然にしっくり感じられる、本当に大きな存在でした(何故か、歌曲の詩のイメージはあまりなくて、本当に合唱がピンと来ます)。

谷川先生の詩はちっとも難しい言葉で書かれていなくて、入口は誰でも入りやすいのに、入ってみると宇宙まで通じるような広さや深さがあります。先生がこの世から旅立ってしまわれたのはとても寂しいですが、これからも先生の書かれた詩を読んだり、数々の合唱曲を聴いたり演奏したりするたびに、いつでもあっという間に大きな宇宙で繋がっていける。そんな気がしています。

沢山の素晴らしい詩の世界を本当にありがとうございました。

松本 望

混声合唱とピアノのための組曲《天使のいる構図》

混声合唱組曲《あなたへ》

男声合唱とピアノのための組曲《天使のいる構図》

三善 晃(1933〜2013)

混声合唱曲集《木ととともに 人とともに》

混声合唱のための《地球へのバラード》

混声合唱組曲《五つの願い》

混声合唱組曲《宇宙への手紙》

混声合唱とピアノのための《その日ーAugust 6ー》

混声合唱とギターのための組曲《クレーの絵本 第1集》

混声3部合唱とピアノのための組曲《クレーの絵本 第1集》

混声合唱組曲《クレーの絵本第2集》

三群の混声合唱体とピアノのための《ぼく》

三群の混声合唱体とピアノのための《あなた》

混声合唱とピアノのための《やわらかいいのち三章》

混声合唱組曲《じゅうにつき》

混声合唱とピアノのための《愛の歌》

混声合唱のための《やさしさは愛じゃない》

女声合唱曲集《木ととともに 人とともに》

女声合唱とピアノのための《四つの愛のかたち》

童声(女声)合唱とピアノのための組曲《わらべうた》

こどものための合唱曲集《風のとおりみち》から「かぞえうた(1)」「うとてとこ」「かっぱ」「なんのき」「ことこ」「かぞえうた(2)」

男声合唱組曲《クレーの絵本 第2集》

いつも傍で寄り添ってくれて、クスリと笑わせてくれて、時にドキッと胸を突かれて、その言葉の奥へ、先へと心を連れていってくれる…。谷川さんの詩は、遠く大きなものを、すぐ近く同じ目線でそっと手渡してくださいます。読み手を気負わせず、自然体で優しく、深い。

谷川さんの詩で曲を書くことができ、本当に幸せでした。作曲のお願いのお手紙に、直接お電話で軽やかにお返事をくださったことも、忘れがたい大切な思い出です。心より、ありがとうございました。

名田綾子

谷川俊太郎さんの思い出

40歳を過ぎたある頃、とある書店に行ったところ、谷川さんのサイン会があるとの掲示を見つけ、滅多に無いチャンスとばかりに詩集をひとつ購入し、ちゃっかりサインをいただきました。その時手に入れた詩集が「クレーの天使」だったのですが、最初はその詩で合唱曲を作ろうとは少しも思わず、作曲するまでにかなりの年月が流れました。その間に某コンクールに応募するために谷川さんの「こどもの肖像」で合唱組曲を作曲。それが谷川さんの詩に作曲した最初の曲です。その後、しばらく眠っていた「クレーの天使」にやっと作曲する気持ちになり、完成したのが「天使のいろいろ」でした。

私の勤務する東京学芸大学では、私も関わって毎年合唱講習会を開催していたのですが、ある回で谷川さんをお呼びしようということになりました。そこで、初めて谷川さんとお話しすることが叶いました。その際、私から「詩に作曲する時は、詩人からこの詩にこんな曲を付けやがって、と思われているのではないかとドキドキして書いています」などと話すと、谷川さんは笑って「詩にどんなふうに曲を付けてくれてもいいんですよ」とおっしゃってくださいました。講習会では「私は詩人だから」と詩が作られた背景を話された上で詩を朗読されました。詩人ご本人が朗読するのを聞くのは想像を超えるすばらしい体験でした。終了後はこれまたちゃっかり、谷川さんとのツーショット写真を撮っていただき、それは私の大切な宝物となりました。

最近は合唱曲の作曲から少し遠ざかってしまいましたが、もしまた作曲するとなったら、真っ先に思い出すのは谷川さんの詩です。機会があればまた谷川先生の詩に作曲させてください。素晴らしい詩の数々、ほんとうにありがとうございました。

山内雅弘

ありがとう

大好きな三善晃先生の作品の中に谷川俊太郎との出会いがありました。「クレーの絵本」や「地球へのバラード」の中で歌った言葉は、友人のさりげない一言のように僕の心に入り込み、体の一部となって今も生きているのです。

学生時代に、詩集「ことばあそびうた」の中から詩を選ばせていただき「十ぴきのねずみ」という合唱組曲を作りました。詩集のなかの活字は既にリズムとメロディーを持っており、ハーモニーを組み立てるだけで音楽作品となりました。

谷川俊太郎の詩は音楽であり、彼の生き様そのものを映した映像だと思います。ご逝去を残念に思うと共にご冥福をお祈り申し上げます。